ベイサイドストーリー

SBC大生の日々の

様子や進路のお役立ち情報を発信中!

Series 授業紹介 上肢整復実技

授業

整復医療・トレーナー学科

入試課

#整復医療・トレーナー学科 #授業 #トレーナー #実技

将来柔道整復師やトレーナーを目指す皆さんにとって、これから学修する内容は大きな疑問の1つ。授業紹介ではその疑問を解消するべく、日々の授業をお届けいたします。

日々の授業では、国家資格の取得を目指し、解剖学や整復・固定の技術を学び、けがを見極めて処置できる力を身につけます。患者様に寄り添い、正しい知識と技術、そして思いやりの心をもつことが大切です。

【整復医療・トレーナー学科】現場を見据えた実践型授業

“診る力”と“整復術”を鍛える

上腕骨 外顆(がいか)骨折

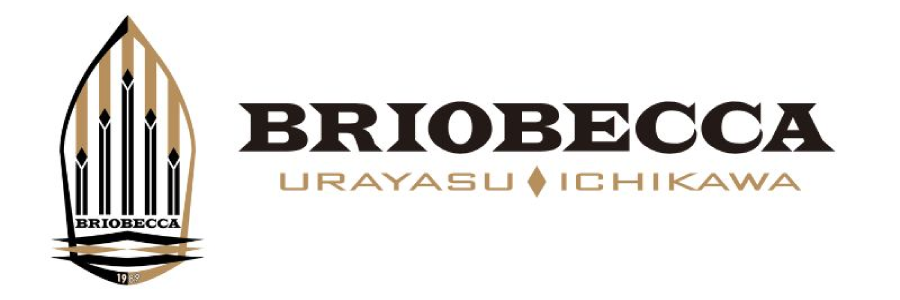

今回の授業では、上腕骨外顆骨折(肘の外側の骨折)について、解剖学の理解とエコー機器を活用した観察、そして実際の整復法、固定技術まで、幅広く学びを深めました。

「解剖学を軽んじてはいけない」

担当教員が学生たちに伝えたこの言葉のとおり、骨や筋、関節の構造を正しく理解することが整復の第一歩。特に上腕骨外顆骨折では、わずか2ミリのズレが手術の判断を左右することもあり、正確な観察力と判断力が重要になります。

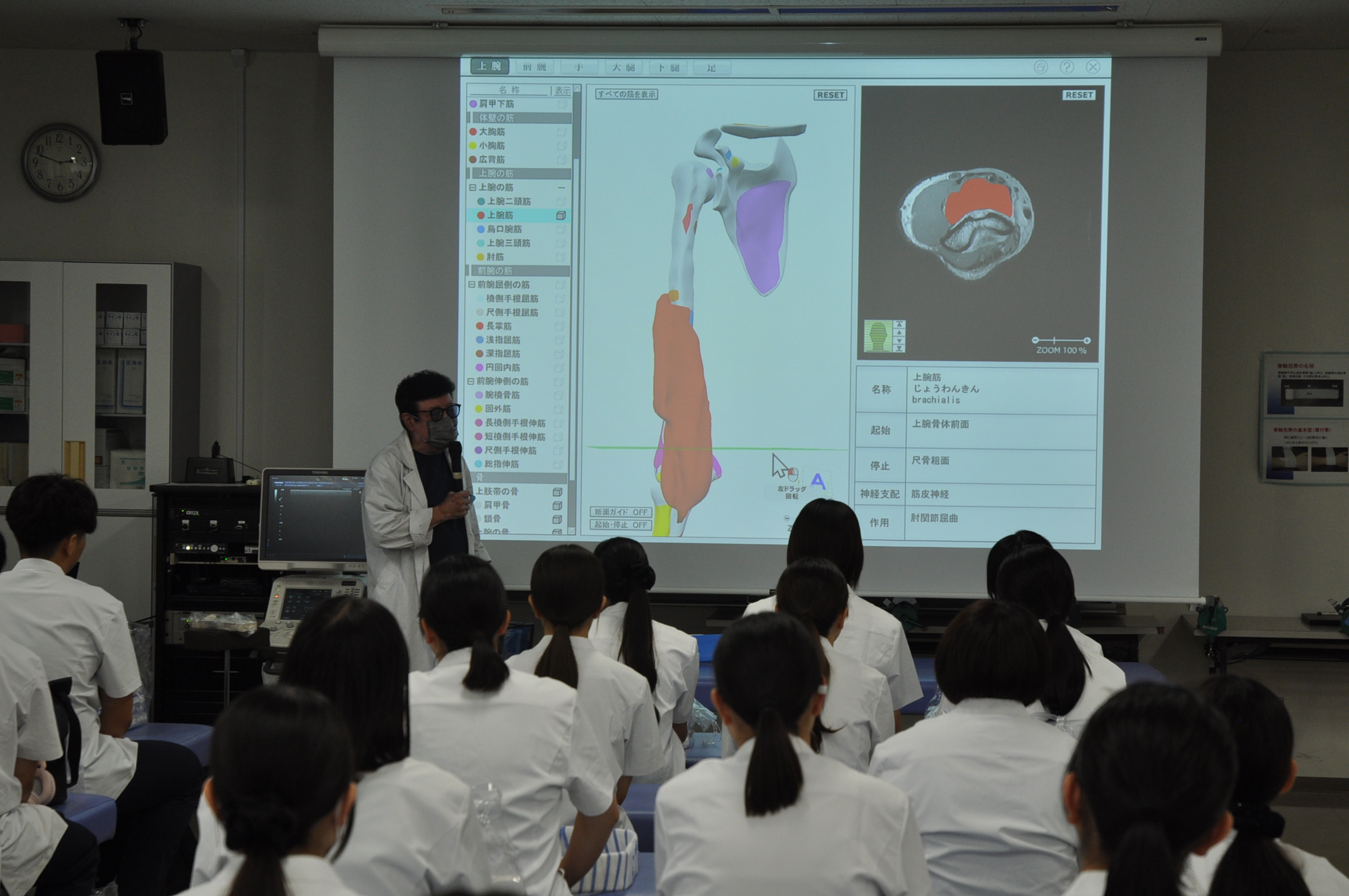

進化する機器

近年は、エコー(超音波画像診断機)の性能も大きく進化。

産婦人科や心臓外科などの領域から整形外科でも活用されるようになり、2000万円を超える高性能機器も登場。壊さないように取り扱うことも技術の1つ。どのように扱えば機器を破損させることがないかも丁寧に解説されました。

こうした機器は、放射線を使わずに骨や軟部組織を確認できるメリットから、スクリーニングに欠かせないツールとして注目されています。

授業では、さまざまな断面での観察に挑戦。エコー画像に慣れないうちは骨折の有無すら見分けがつきにくく、「診る力」を鍛える難しさと大切さを体感しました。

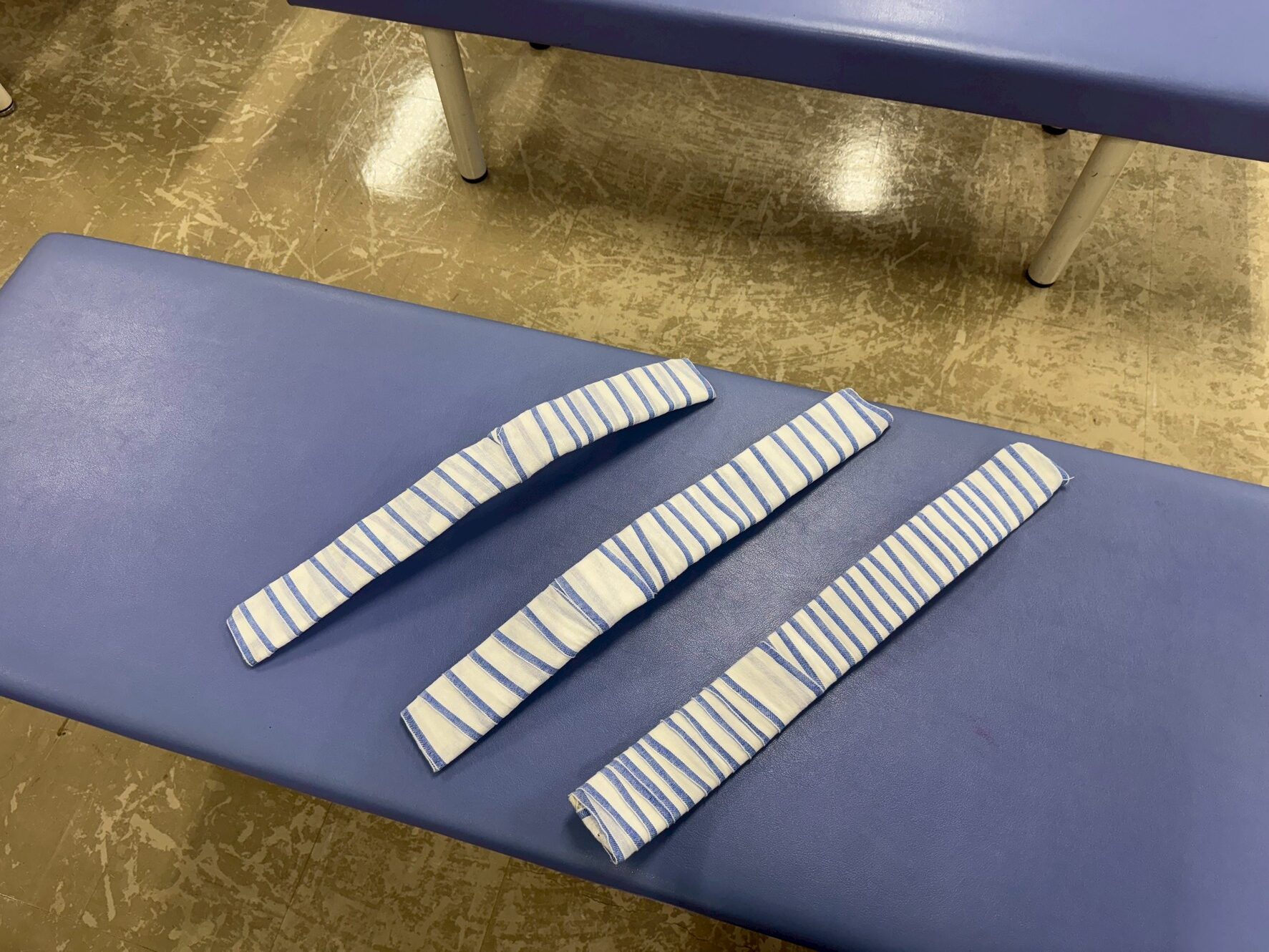

上肢の固定

さらに、実技では綿包帯やクラーメル副子(※)を用いた上肢固定の実践も行われました。

固定とは、「骨折部がズレないためには、どういった肢位(角度)で固定すべきか」「今の状態に最適な固定とは何か」を考えながら固定する技術が求められます。状態に応じた固定の選択や皮膚トラブルへの配慮、患者様に負担の少ない固定の工夫など、細部にまで気を配る外傷のプロフェッショナルが柔道整復師です。

※クラーメル副子

クラーメル副子とは、主に骨折や脱臼などの怪我の際に、患部を固定するために使用される金属製の副子(添え木)のこと。1年次の授業で、金属製の副子に新聞紙や包帯を用いて作成します。

「ただ固定をすればいい」という安易な対応では、骨がズレてしまうなど治療に支障が出ることも。

形だけではなく“患者様の状態に合わせた”処置判断の大切さが、今回の授業を通じて学生たちにしっかりと刻まれました。

まとめ

今回の授業を通して、柔道整復師に必要な「診る力」と「整復術」の奥深さを実感しました。

ただ技術を覚えるだけではなく、患者様の未来を見据えた判断とケアが求められることを学び、現場に立つ覚悟と責任をあらためて感じる時間となりました。