ベイサイドストーリー

SBC大生の日々の

様子や進路のお役立ち情報を発信中!

Series 授業紹介 ウォーカビリティ研究発表

授業

整復医療・トレーナー学科

入試課

#整復医療・トレーナー学科 #授業 #トレーナー #実技

将来柔道整復師やトレーナーを目指す皆さんにとって、これから学修する内容は大きな疑問の1つ。授業紹介ではその疑問を解消するべく、日々の授業をお届けいたします。

日々の授業では、国家資格の取得を目指し、解剖学や整復・固定の技術を学び、けがを見極めて処置できる力を身につけます。患者様に寄り添い、正しい知識と技術、そして思いやりの心をもつことが大切です。

今回お届けするのは、研究発表の様子です!

ウォーカビリティとは

都市や地域における“歩きやすさ”や“歩行の快適さ”を総合的に表す概念です。

次の3つの要素から評価します。

1.土地利用の多様性:住宅、商業施設、公共施設などが混在する割合

2.道路接続性:道路の交差点密度、歩道の整備状態

3.居住密度:一定面積内の住宅数、人口密度

健康問題を解決するための提案をして浦安市に貢献する

浦安市のウォーカブルな街づくりに貢献し、健康問題を解決(外傷・障害予防など)することが目的。

柔道整復師の知識を実践的に生かし、社会貢献の意識を高めるために、浦安市で発生する可能性のある健康問題を解決する取り組みを行う。この取り組みを通じて、地域社会とのつながりを深め、得た知識を社会に還元します。

浦安市内のウォーカビリティが低い場所・空間・状態を特定し、先行研究をもとに将来的な健康被害の可能性を考察することで、予防と都市環境改善のための提案を行うことが研究目的。

研究の具体的な内容

1.浦安市でウォーカビリティの低い場所・空間・状態の調査。

実地調査・観察・地図分析等を通じて、浦安市内でウォーカビリティが低いと判断される場所や

空間・状態や特徴的な空間的条件を調査する

2.その場所が歩行の機会を妨げる可能性がある理由を先行研究から考察する。

例)物理的:街路灯がなく暗い、歩道が狭い、スーパーがない

心理的・主観的:外出したい場所がない。治安が悪くて外出したくない

3.その場所から考えられる健康被害を考察する。

例)骨折、転倒、鬱、肥満

4.ウォーカビリティを高くするための提案を2つ(柔道整復師の学びを活かす)

・ポピュレーションアプローチ:街づくりのプラン、市への提案

例)物理的:歩きたくなる階段の設置

心理的・主観的:歩行へのインセンティブ

・ハイリスクアプローチ:学園祭での企画

歩行量を増加するための教室の開催など(具体的に)

浦安市議会議員の斉藤哲 様にも授業にお越しいただきました!

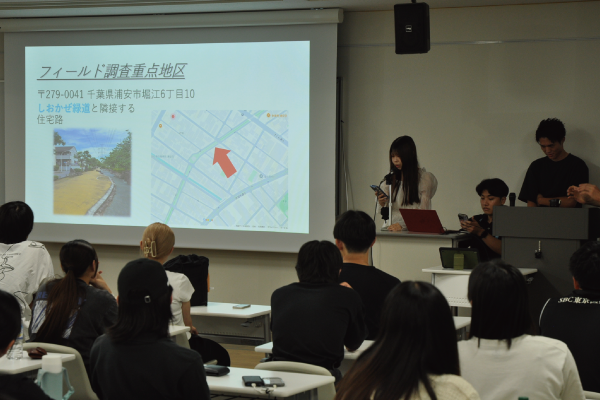

今回の授業では、学生たちが大学のある浦安市を実際に歩いて調査を実施。その成果をグループごとにまとめ、プレゼンテーション形式で発表を行いました。発表当日は、浦安市議会議員の斉藤哲様にもお越しいただき、学生の発表に熱心に耳を傾けてくださいました。

⇑浦安市議会議員

斉藤 哲 議員

学生の発表に、質問をされている様子

街を歩き、自ら気付き、考える

学生たちは、放課後の時間も使って意見を出し合い、資料を作成。現地調査の中で得た「生きた気付き」をもとに、浦安市のウォーカビリティを多角的に捉えた発表を行いました。

それぞれで工夫した資料が印象的でした。

たとえば…

• 街灯の配置:街路樹が光を遮り、夜間の歩行に不安が残るエリアがある

• ゴミ集積所の設置場所:歩行スペースを狭めてしまっている現状の改善提案

• ボラード(車止め)の位置や形状:安全確保に加え、キャラクターなどを用いた楽しい街づくりの提案

• 白線の導入:視覚的に歩行者と車のスペースを分け、安全性向上へ

• 年代別の実践提案:小・中・高校生、それぞれが出来るウォーカビリティ向上策

• イベントの提案:ウォーキングイベントやスタンプラリーを通じて、健康促進と街の魅力発信を両立

こうした提案には、地域とつながる医療人材としての視点や、実際の生活に根差した提案力が光りました。

表現力・発信力・考察力が育つ授業に

研究内容はもちろん、発表の仕方にもグループごとの工夫が光りました。スライドの構成、図や写真の使い方、説明の仕方まで、まさに“伝える力”が試される場でもありました。

放課後の談話ロビーで発表で使用する資料を作成している学生達。

教員からは、発表ごとに質問やフィードバックが入り、学生たちは自らの考察をさらに深めるきっかけにもなったようです。なにより、仲間と共に調べ、考え、まとめる過程を「楽しむ」学生の姿が印象的でした。

まとめ

整復医療トレーナー学科で行われた「ウォーカビリティ」に関する研究発表は、歩行を中心とした地域の暮らしや健康、そして街づくりそのものを考える貴重な学びの機会となりました。学生たちは、自ら足を運んで地域を知り、課題を見つけ、より良い未来のために提案するという、主体的で実践的な経験を通して大きく成長しています。