ベイサイドストーリー

SBC大生の日々の

様子や進路のお役立ち情報を発信中!

Series 授業紹介 発達障害理学療法総論

授業

理学療法学科

入試課

#PT #理学療法学科 #授業

将来理学療法士を目指す方にとって、これから学修する内容は大きな疑問の1つ。

授業紹介ではその疑問を解消するべく、日々の授業をお届けいたします。

理学療法士には、確かな知識と技術はもちろん、「相手の生活や気持ちに寄り添う力」「観察力」

「チームで連携する力」を身に付けることが大切です。

発達障害と理学療法士 ―「できた!」を支える授業

作業療法士(OT)や言語聴覚士(ST)だけじゃない。

理学療法士(PT)が行う発達障害の支援。

発達障害の支援というと、多くの人が作業療法士(OT)や言語聴覚士(ST)の仕事を思い浮かべるかもしれません。けれど実は、理学療法士(PT)も子どもたちの「からだの動き」や「生活の中での困りごと」を支える大切な役割を担っています。

― 講義 ―

発達性協調運動障害(DCD)

今回の「発達障害理学療法総論」では、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの基礎に加え、特に発達性協調運動障害(DCD)に焦点を当てて学びました。

運動が「できない」が、学校生活の壁に

DCDの子どもたちは「走る」「ボールを投げる」粗大動作や、「字を書く」「コンパスを使う」微細動作が苦手です。そのため、運動会を避けたり、授業がつらくなったりして、不登校につながってしまうこともあります。診断されていないけれど、実は同じ困難を抱えている子も少なくありません。

日常生活でも「靴ひもが結べない」「ボタンが止められない」「お箸が使いにくい」など、成長の節目で多くのつまずきが生じます。こうした小さな困難が積み重なると、自己肯定感が下がり、いじめや孤立にもつながってしまうのです。

こうしたことから、学童期における発達障害は早期支援が必要であると言われています。

理学療法士だからできる支援

授業では、子どもたちの困難をどう見つけ、どう支えるのかを学びました。

子どもの未来につながる「療育」

療育とは、苦手や困難に寄り添い、「できる」を1つずつ増やしていく支援になります。

• 運動発達の支援:遊びの中でバランスや体幹を育てる• 感覚の調整サポート:ブランコやボール遊びで感覚を整理し集中力を伸ばす • 生活動作の練習:階段の上り下り、着替え、食事など「日常の動き」を身につける

「小児リハ=遊び」という考え方が非常に大事という先生の言葉

遊びを通して運動や社会性を育むことが、理学療法士の大切な仕事です。

成人であれば嫌なことでも効果を想像出来れば継続します。しかし、子供は嫌なことやつまらないことことは続かなくなってしまう為、子どもにとって楽しい時間であることが「継続のカギ」となります。

講義では、発達障害の特徴と、こうした支援が子ども自身の力を引き出し、社会性を身に付け自立へとつなげる、未来への大切なステップとなることを学びました。

ー 実習 ー

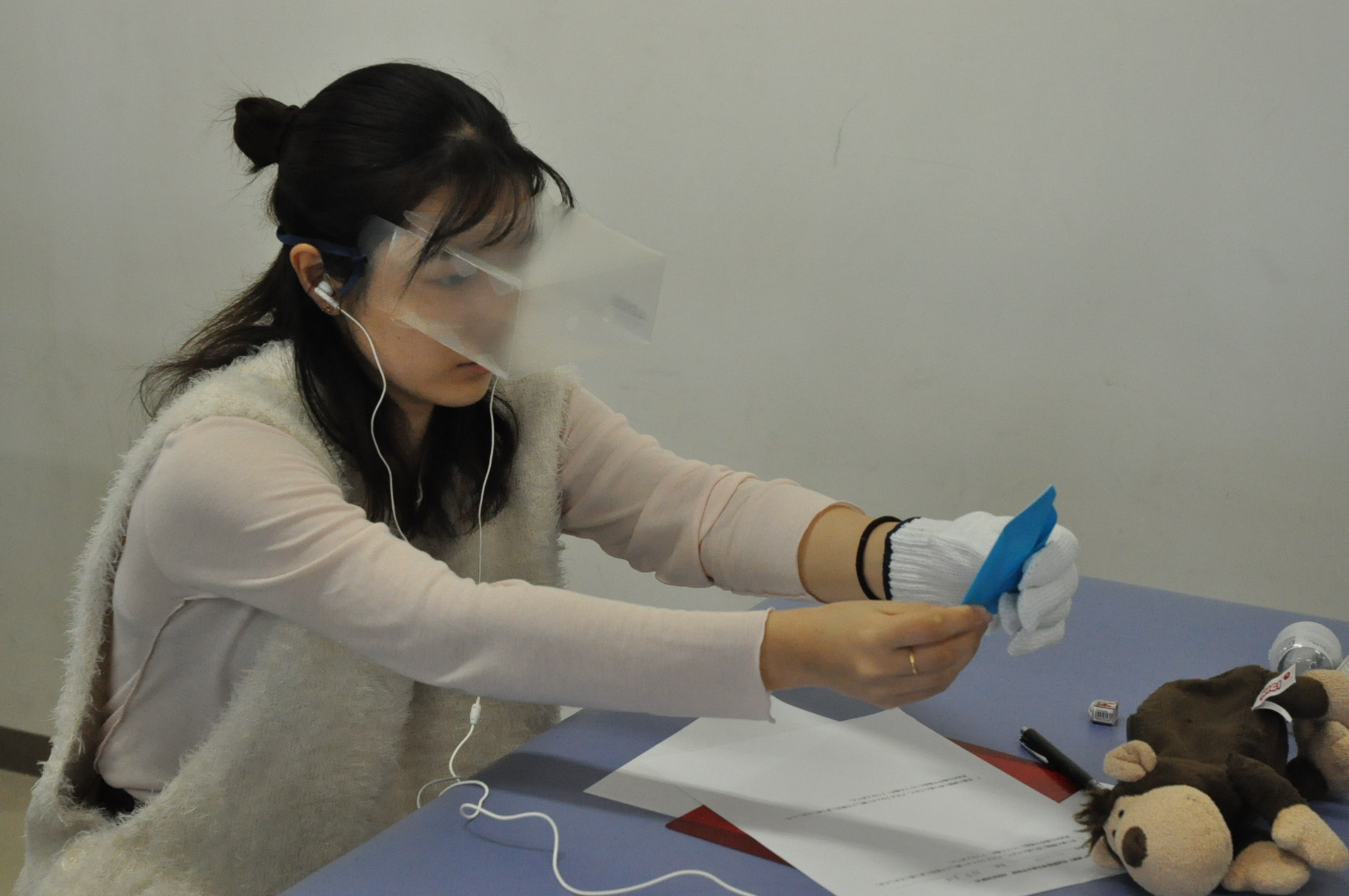

感覚を「体験」して理解する ― 自閉症の世界に寄り添う実習

自閉スペクトラム症(ASD)の感覚

「発達障害理学療法総論」では、講義で学んだ知識を実際に体験を通して深める実習も行われました。

テーマは、自閉スペクトラム症(ASD)の感覚を体験すること。

学生たちは、自閉症の子どもたちがどのように“世界を感じているのか”を、自分の体で確かめます。

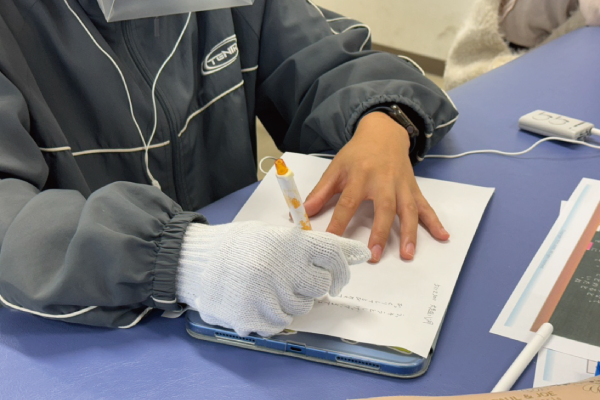

実習では、

• 視野を制限する特製ゴーグル

• 手先の感覚を鈍らせる軍手

• 周囲の音を強調する集音器(補聴器)

を装着し、折り紙や板書といった「小学校でよくある動作」に挑戦しました。

何気なくできることが難しいという感覚

普段なら何気なくできる作業も、感覚が制限されることで一気に難しくなります。

軍手越しでは紙の端がつかみにくく、ゴーグルで視界が狭まると指の位置が見えづらい。集音器を通すと、友達の声よりも椅子を引く音や咳の音が大きく聞こえ、集中することができません。

学生たちは、「聞こえすぎる」「見えにくい」「うまく動かせない」——そんな感覚の中で、当事者の“生きづらさ”を実感しました。

理解するから、支援ができる

授業を担当した先生が強調していたのは、

「自閉症は、“その人を理解し、ちょっとした環境の工夫で”障害ではなく“その人らしさ”に変えられる」という考え方でした。

聴覚過敏で集中できない子には、静かな環境をつくる。

視覚的な混乱がある子には、見通しやすい配置にする。

理解があるだけで、子どもたちの「できる」は大きく変わります。

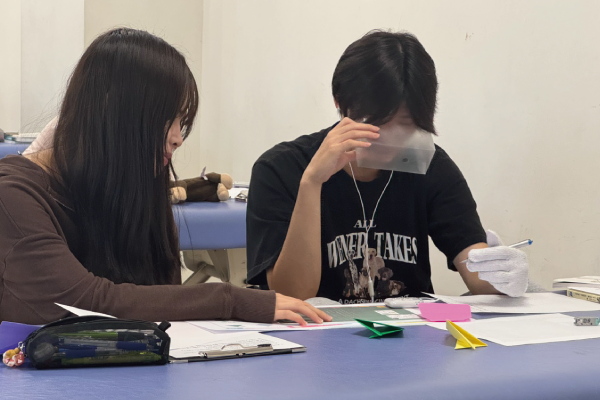

支援を“体験から考える”演習へ

後半では、学生同士がペアになり、片方が感覚体験ツールを装着、もう片方がサポート役として支援を実践しました。

「どんな声かけなら安心できるか」

「どんな工夫が作業をしやすくするか」

学生たちは体験で得た感覚をもとに、相手の立場を想像しながら工夫を重ねます。

指差しで伝える、静かに待つ、ほめる、無理に手を出さない——。

一人ひとりが考えた“優しい手”が、そこにありました。

感覚を知ることで初めて、寄り添うことができる。

今回の実習は、まさにそんな“理解から始まる支援”を体感する時間でした。

まとめ

子どもの「やりづらさ」を知り、「できた!」を支える。

この実習を通して、学生たちはその人らしさを引き出せる理学療法士へ、一歩近づいたのではないでしょうか。