ベイサイドストーリー

SBC大生の日々の

様子や進路のお役立ち情報を発信中!

【研究紹介】教授 盆子原 秀三―ロボットスーツ導入による介護業務への影響

教員

理学療法学科

教授 盆子原 秀三

多彩なキャリアを持つ教員が集まる、SBC東京医療大学

SBC東京医療大学 理学療法学科には、多彩なキャリアを持つ教員が集まり、日々最先端の研究に取り組んでいます。

「理学×脳神経」「理学×スポーツ」「理学×国際協力(JICA)」など、専門分野を超えた幅広いテーマに挑戦しており、大学の使命でもある「研究」を力強く推進しています。

こうした環境に在学することで、学生は最新の知見や多角的な視点に触れ、理学療法士としての将来像をより広く、より具体的に描くことができます。多様な研究の世界に触れる体験は、自らの目標を高めるきっかけとなり、未来を切り拓く力となるはずです。

SBC東京医療大学で学ぶことは、理学療法の持つ可能性を知り、自分のキャリアを創造していく大きな魅力につながります。

病院だけじゃない!理学療法士の活躍フィールド

理学療法士は「病院だけの仕事」ではなく、スポーツ・地域・国際協力・研究など幅広い分野で人々の生活を支える存在です。研究を通して、自分の知らなかった将来の道が発見出来るのも、様々な教員が集まるSBC東京医療大学だからこそ出来る魅力。

今回の記事では、理学療法×福祉

介護士の腰を守るための研究を、わかりやすくご紹介。

ロボットスーツは介護の現場をどう変える

介護士は高齢者の生活を支える大切な仕事ですが、実はとても体に負担がかかる職業でもあります。特に「腰痛」は深刻で、日本では介護士の約2人に1人が腰の痛みに悩んでいると言われています。

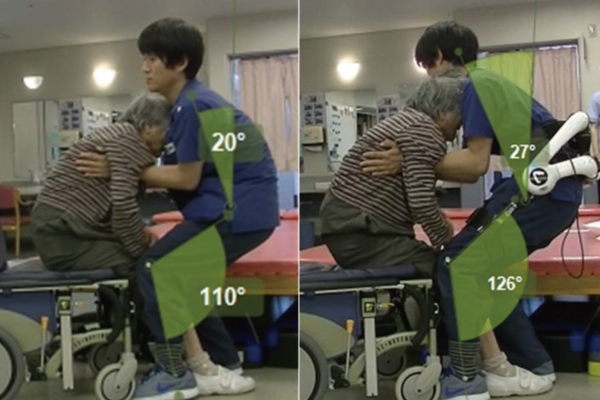

その負担を軽くするために注目されているのが「ロボットスーツ HAL®」です。これは、体に装着して動きをサポートしてくれる機械。左右の股部(丸い部分)にモーターが内臓されており、腰部の表面電極からの筋収縮の情報が腰部のコントロールユニットで解析され、股部のモーターの動きを制御しています。バッテリー駆動で総量が約2.9キロ、負担が集中しやすい腰の要 腰椎の最下部(L5-S1)への力を分散し介護者の負荷が最大40%軽減させます。(大和ハウス工業)

⇑ロボットスーツHAL® 非着用時/着用時

研究の発火点

介護はすべての人にとって最後の砦、しかし現状は過酷な労働環境であり、腰痛での離職率は高い。このロボットスーツはこの現状を解決する救世主と思われた、しかし現場ではその根本的な解決になっていない。なぜか?これが研究の発火点でした。

研究の目的

老人保健施設でロボットスーツを1年間使った場合、介護士の動きや腰への負担の変化を調べ、ロボットスーツの導入が介護提供の最適化に役立つかを明確にする。

研究の結果について

① 動き方が変わる

ロボットスーツを着ると、介護士はスーツの特性に合わせて体をより前に傾けるようになり、腰を使う動きが増えました。結果として、車いすから立ち上がる時間が短くなり、立った姿勢を保つ時間が長くなるという変化が見られました。

② 便利な場面と不便な場面がある

・効果的だった場面:車いすからベッドへの移動、シーツ交換、口腔ケア(歯磨きなどの補助)

・使いにくかった場面:入浴介助や長時間の中腰作業などでは、逆に負担が増える可能性もあることが分かりました。

③ 腰痛のリスクもゼロではない

作業のたびに装着・脱着を繰り返すと、姿勢の変化が大きくなり、かえって腰に負担がかかる恐れもあります。ロボットスーツが万能というわけではなく、作業内容に合わせた使い方が大切だと分かりました。

この研究から

介護の現場では多様な作業があるため、ロボットスーツを装着・脱着を繰り返しながら使うと、姿勢が安定せず逆に腰痛を引き起こす危険性があります。そのため、今後はこうした現場の実情を考慮したより実用的な支援機器の開発が必要であり、これがロボット活用が進まない大きな理由の一つにもなっています。

大学は「人と社会と未来に寄り添う存在」として機能してなければなりません。

こうした研究が、社会課題解決や、テクノロジーをつなぐ未来への貢献へとつながります。

理学療法は産業理学療法(一般的な企業)において進出しています。この研究も独立行政法人労働安全衛生総合研究所元 理事長が参画されています。

教授/理学療法学科 学科長

盆子原 秀三

学位 博士(保健医療学) 学士(教養)

取得資格:理学療法士

-1024x768.jpg)