ベイサイドストーリー

SBC大生の日々の

様子や進路のお役立ち情報を発信中!

【研究紹介】講師 澤広太― VRを活用した認知課題研究

教員

理学療法学科

講師 澤 広太

#理学療法学科

多彩なキャリアを持つ教員が集まる、SBC東京医療大学

SBC東京医療大学 理学療法学科には、多彩なキャリアを持つ教員が集まり、日々最先端の研究に取り組んでいます。

「理学×脳神経」「理学×スポーツ」「理学×国際協力(JICA)」など、専門分野を超えた幅広いテーマに挑戦しており、大学の使命でもある「研究」を力強く推進しています。

こうした環境に在学することで、学生は最新の知見や多角的な視点に触れ、理学療法士としての将来像をより広く、より具体的に描くことができます。多様な研究の世界に触れる体験は、自らの目標を高めるきっかけとなり、未来を切り拓く力となるはずです。

SBC東京医療大学で学ぶことは、理学療法の持つ可能性を知り、自分のキャリアを創造していく大きな魅力につながります。

病院だけじゃない!理学療法士の活躍フィールド

理学療法士は「病院だけの仕事」ではなく、スポーツ・地域・国際協力・研究など幅広い分野で人々の生活を支える存在です。研究を通して、自分の知らなかった将来の道が発見出来るのも、様々な教員が集まるSBC東京医療大学だからこそ出来る魅力。

今回の記事では、理学療法×脳神経

「VRを活用したストループタスクに関する研究」 をご紹介します。

ストループタスクとは?

ストループタスクとは、色と文字の情報が干渉する現象(ストループ効果)を調べる認知課題です。

例えば「赤」と書かれた文字が青色のインクで表示されたとき、答えるべきは「文字」か「色」かで回答者は迷い、反応に時間が掛かります。これは、色を答えようとする際に、視覚として形をまず認識してしまうことから、干渉される現象が起こるからです。

この色を答える課題行い正答率、反応時間などを指標に処理能力を評価することができます。

こうした認知課題は、認知症の診断や経過観察、注意機能の訓練など、臨床や研究の幅広い場面で活用されています。

ストループタスク

VR(バーチャルリアリティ)×ストループタスク×歩行

リハビリテーションに密接にかかわる、運動と認知機能

運動と認知機能はリハビリテーションにおいて密接に関わっています。

しかし「歩行運動中の処理能力にVRストループタスクがどのような影響を与えるか」は、これまで十分に明らかにされていませんでした。

トレッドミル(歩行運動)×ストループタスク(認知)の二重課題

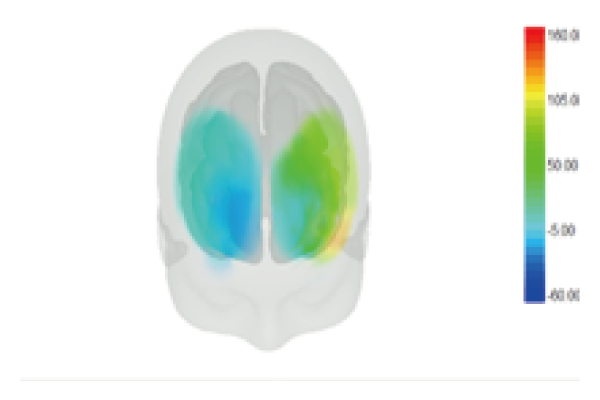

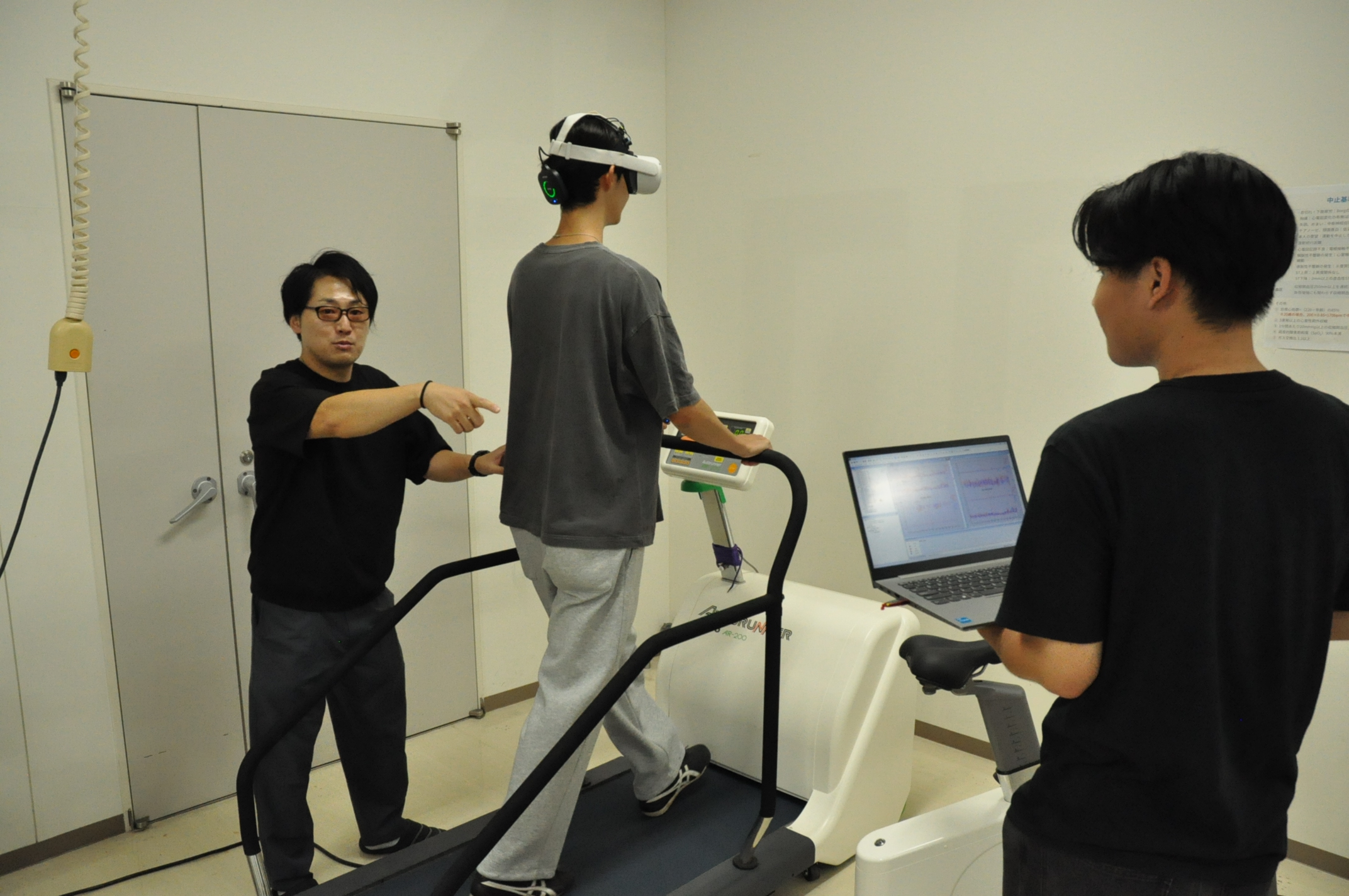

澤先生の研究は、トレッドミル(ランニングマシン)上での歩行運動中に、VRを活用したストループタスクを行い、その際の脳の反応や反応時間を測定・評価するものです。

こうした研究をリハビリテーション応用し、認知運動処理機能に加えて転倒予防を行うことが主な目的になります。

使用した機材の紹介

• ランニングマシン(トレッドミル)

• VRゴーグル(Meta Quest)

• 脳活動を測定する装置(NIRS)

こうした先端的な環境で、運動と認知機能の相互作用を測定しました。

研究のまとめ

この研究は、「歩きながら頭を使うとどうなるのか」を調べています。

具体的には、VRで「色と文字がちぐはぐな課題(ストループタスク)」を行いながら、ランニングマシンの上を歩いてもらい、答えの正しさや反応の速さを測定しました。

結果として、歩く速さを上げると答える反応が遅くなることが分かりました。

これは、体を動かすことに意識を使うと、考える力に割ける余裕が減るためだと考えられます。

日常生活でも「歩きながら考えごとをする」ことはよくありますが、この力が弱くなると転倒のリスクが高まります。

そのため今回の研究は、リハビリの工夫や転倒予防につながる大切な成果といえます。

研究の意義と学生との挑戦

本研究は、SBC東京医療大学の学生との共同研究として進めらました。

学生が教員と共に実験・データ収集に関わることで、研究の最前線を体験し、若手研究者としての力を養う貴重な機会となっています。

研究中の様子

SBC東京医療大学の学生との共同研究

VRや認知課題を組み合わせた取り組みは、今後のリハビリテーション分野に新たな可能性を開くとともに、教育面でも大きな意義を持っています。

まとめ

今回の研究は、最先端の技術を活用しながら「運動と認知」の新しい関係性に迫るものです。

SBC東京医療大学では、このように多彩な研究が展開されており、学生はその一端に触れることで視野を広げ、理学療法士としての未来をより具体的に描いていくことができます。