ベイサイドストーリー

SBC大生の日々の

様子や進路のお役立ち情報を発信中!

【活動報告紹介】助教 酒井 実希 ― 「リハビリの力で国境を超える!東ティモールで活躍した理学療法士」

教員

理学療法学科

助教 酒井 実希

#スポーツ業界 #理学療法学科

多彩なキャリアを持つ教員が集まる、SBC東京医療大学

SBC東京医療大学 理学療法学科には、多彩なキャリアを持つ教員が集まり、日々最先端の研究に取り組んでいます。

「理学×脳神経」「理学×スポーツ」「理学×国際協力(JICA)」など、専門分野を超えた幅広いテーマに挑戦しており、大学の使命でもある「研究」を力強く推進しています。

こうした環境に在学することで、学生は最新の知見や多角的な視点に触れ、理学療法士としての将来像をより広く、より具体的に描くことができます。多様な研究の世界に触れる体験は、自らの目標を高めるきっかけとなり、未来を切り拓く力となるはずです。

SBC東京医療大学で学ぶことは、理学療法の持つ可能性を知り、自分のキャリアを創造していく大きな魅力につながります。

病院だけじゃない!理学療法士の活躍フィールド

理学療法士は「病院だけの仕事」ではなく、スポーツ・地域・国際協力・研究など幅広い分野で人々の生活を支える存在です。研究を通して、自分の知らなかった将来の道が発見出来るのも、様々な教員が集まるSBC東京医療大学だからこそ出来る魅力。

今回の記事では、理学療法×国際協力(JICA)

活躍するフィールドは病院だけじゃない。国境を越えた先にもある。

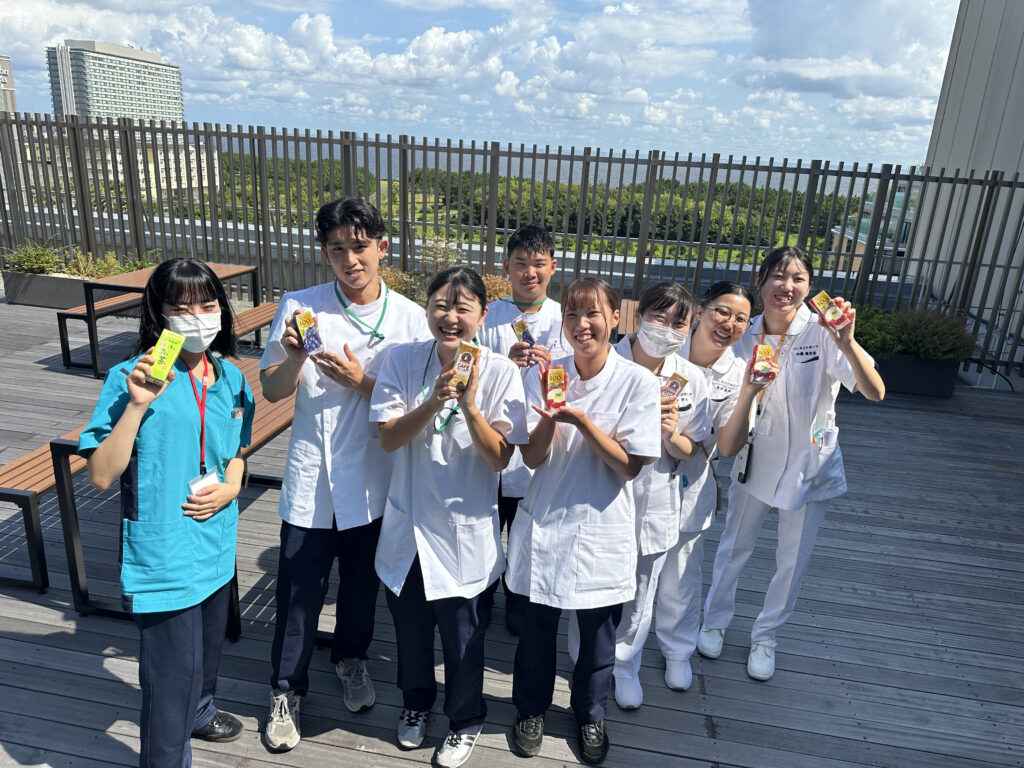

⇑現地での活動の様子

「理学療法士」と聞くと、多くの人が病院やリハビリ施設で患者さんを支える姿を思い浮かべるかもしれません。けれども、その活躍の舞台は日本国内にとどまらず、世界へも広がっています。

JICA海外協力隊として東ティモールへ派遣

本学の酒井先生は、大学生時代に訪れた「カンボジア」で見た、紛争の爪痕や貧困に衝撃を受けたことがきっかけで「海外協力」に関心を抱き、理学療法士5年目にあたる2018年から2年間、JICA海外協力隊として東ティモールへ派遣されました。そこでの経験は、「リハビリの力は国境を越えて人を支えられる」ということを体感できる、まさに国際協力そのものでした。

異国の地で広がるリハビリの可能性

訪問リハビリ

日本では訪問看護や介護サービスが整備されていますが、東ティモールでは家族の支援が中心。病院を退院した患者さんの多くが十分なリハビリを受けられない現状があり、酒井先生は自宅へ直接足を運び、生活の中でできるリハビリ方法を一緒に考えました。

老人ホームでの運動指導

東ティモールの平均寿命は69歳と日本よりも短く、高齢者は少ない社会です。それでも、運動を通じて健康を維持してほしいと願い、定期的に体操や運動指導を実施。限られた環境でも「身体を動かすことの喜び」を共有しました。

小学校での運動指導

小学校には体育の授業がなく、初めて体験するラジオ体操に子どもたちは笑顔いっぱい。運動の楽しさや健康づくりの大切さを伝えることも、理学療法士ならではの国際協力です。

日本とは違う環境で得られた経験

病院では「もっとリハビリしてほしい」と患者さんから声をかけられることも。

しかし東ティモールでは、治療が終わればすぐに退院を迫られるのが一般的。そこに、訪問リハビリの必要性が強くありました。

視野を大きく広げる機会となる

病院内をサンダルや裸足で過ごすのが当たり前という生活文化。平均年齢21.7歳という若い国で、戦争の影響が残る社会。現地での活動中は、「自分の足りなさ」を実感することも。――こうした日本とは違う現実の中で活動することは、理学療法士としてだけでなく、一人の人間としての視野を大きく広げ、帰国後、更に成長するための原動力になりました。

まとめ:「世界を舞台に活躍する理学療法士へ」

酒井先生の経験は、理学療法士が「病院でリハビリを行うだけの仕事ではない」ことを示しています。

国際協力を通じて現地の人々の生活に寄り添い、健康づくりを支援する。そこには、教科書や国内の実習だけでは決して得られない学びと感動があります。

高校生のみなさん、理学療法士の未来は“病院の中”に限りません。

「世界を舞台に、リハビリで人を支える」

――そんなキャリアも、あなたの未来に描くことができます。

助教 酒井 実希

学位:修士(保健医療学)

資格:理学療法士

SBC東京医療大学では、このように多彩な経歴を持つ教員が多くおり、学生はその経験の一端に触れることで視野を広げ、理学療法士としての未来をより具体的に描いていくことができます。

関連記事はこちら